Naquele cenário, serviços de perícia e proteção de testemunhas

enfrentavam severas limitações. E mesmo quando havia alguma

investigação, o Poder Judiciário representava um novo entrave. “Todo o

sistema judiciário formal estava costurado a favor dessa estrutura de

poder da ditadura”, afirma o professor.

A percepção de Souza Alves encontra reforço em trecho do documento norte-americano

que lista cerca de 4.000 pessoas vinculadas a esses grupos em todo o

Brasil. “50% são policiais, e a outra metade é composta por juízes,

procuradores, advogados, militares e jornalistas.”

O sociólogo lembra ainda que esses grupos usavam múltiplas e diversas

formas de ocultação de cadáver. Se até hoje há muitos desaparecidos

políticos oriundos das classes médias, a questão se torna mais complexa

quando se trata das vítimas dos esquadrões. “A massa atingida era a

população mais pobre, os negros, os moradores de periferias e favelas.

São pessoas que não têm acesso ao sistema judiciário para buscar seus

direitos”, afirma José Cláudio.

A diferença na repercussão dos crimes cometidos contra

militantes políticos e das mortes causadas pelos esquadrões também pode

ser inserida na questão de classe e de raça no Brasil. “Muito dessa

diferença podemos verificar ainda hoje na ação das polícias nas periferias,que

matam negros e pobres. Policiais repetem o modus operandi dos agentes

da repressão durante a ditadura”, explica o professor de direito da

Universidade Mackenzie Flávio de Leão Bastos Pereira.

Durante a ditadura, os grupos guerrilheiros eram considerados mais ameaçadores para a sociedade por terem uma proposta política alternativa para o Brasil. A execução de militantes era uma violência instrumental

adotada pela repressão para evitar possíveis revoluções. Já o

extermínio de supostos praticantes de crimes comuns tinha como

justificativa o medo que a violência provocava na população, sendo mais

aceito e não raro aplaudido.

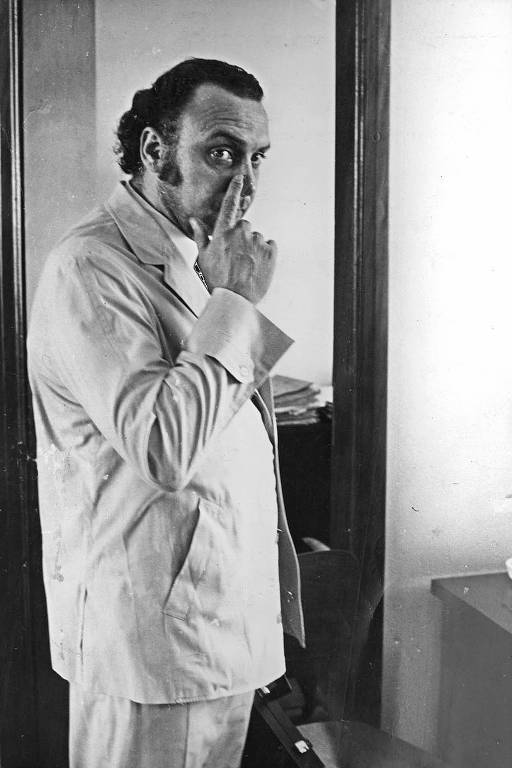

A despeito dessas diferenças, Percival de Souza, autor de “Autópsia

do Medo”, biografia do delegado Sérgio Paranhos Fleury, relata em seus

textos que os métodos adotados na repressão política eram os mesmos

usados na repressão de crimes comuns.

Sobre o papel de Fleury nos esquadrões, Souza ressalta que o delegado

“construiu a imagem de carrasco-mor, ao mesmo tempo venerado pelos

(muitos) que defendiam o regime militar”. O documento dos EUA já

percebia essa centralidade de Fleury, caracterizando-o como “uma figura

lendária no meio policial paulista” e traçando suas ligações com figuras

proeminentes da ditadura.

Os crimes cometidos no âmbito da repressão política

e os assassinatos de supostos criminosos comuns pelos esquadrões da

morte sempre foram tidos como pertencentes a universos distintos. No

entanto, a trajetória de personagens como Fleury mostra que esses mundos

eram muito próximos.

Depoimento do general Adyr Fiúza de Castro, um dos criadores do

Centro de Informação do Exército (CIE) que em 1972 chefiava o Centro de

Operações de Defesa Interna (Codi), para a Fundação Getúlio Vargas em

1993 relata a confiança dos militares no delegado. “O Fleury era muito

eficiente, era o chefe do Dops mais eficiente que havia no Brasil.

Eficientíssimo. Estava instalado num grande prédio, e contava com mais

de 40 delegados.”

Esse reconhecimento também é identificado no relatório da

inteligência dos EUA. “Fleury goza de amplo respeito e admiração entre

as forças militares e de segurança por rastrear, com considerável risco

pessoal, líderes bem-armados de grupos subversivos. Apesar de suas

atividades de esquadrão da morte e do vício em drogas, sua utilidade lhe

rendeu apoio e patrocínio de pessoas em altos cargos, incluindo o

ministro do Exército, Orlando Geisel”, afirmou o embaixador John Hugh

Crimmins, em telegrama enviado ao Departamento de Estado, em 24 de

outubro de 1973. Orlando, irmão do futuro presidente Ernesto Geisel, era

então ministro de Médici.

Na mensagem, Crimmins chama Fleury de “notório organizador de esquadrões da morte em São Paulo”.

O respeito obtido por Fleury garantia a ele totais regalias em São Paulo

para agir. Entrava e saia de presídios, retirava os presos por crimes

comuns e os assassinava na rua. Os procedimentos que levavam à execução

de prisioneiros eram realizados às claras, livremente.

Adriano Diogo, ex-preso político que presidiu a Comissão da

Verdade do Estado de São Paulo, presenciou um desses momentos. “Eu

estava preso em uma cela no presídio do Hipódromo, em São Paulo, em

junho de 1973. Vi o Fleury retirar da cela um japonês, do qual ninguém

sabia o nome, que havia chegado no dia anterior. Ele falava que se o

Fleury fosse pegá-lo, seria morto. Foi o que aconteceu. Depois ficamos

sabendo que o japonês apareceu morto em uma rua da cidade”, relata.

História semelhante foi descrita por Ivan Seixas, que foi assessor

especial da Comissão Nacional da Verdade e também é ex-preso político.

“Fleury aplicava o terrorismo de Estado na população civil. Lembro-me

que, quando estava no presídio Tiradentes, ele e os integrantes do

esquadrão chegavam, pegavam meia dúzia de presos comuns, levavam

amarrados por cordas e ninguém mais voltava. Eram exterminados na rua.”

Apesar da relação entre os esquadrões da morte e as autoridades, a

repercussão dos crimes se tornou tão grande que, no início dos anos

1970, o Ministério Público de São Paulo determinou a abertura de

investigação sobre o tema. Hélio Bicudo, então promotor, foi nomeado para a tarefa.

A investigação logo gerou reação dentro dos órgãos da ditadura, como

revela um segundo relatório, elaborado pelo subsecretário adjunto de

Defesa para Assuntos de Segurança Internacional (ISA-IA, na sigla em

inglês), R. F. Corrigan.

Segundo seu texto, de agosto de 1971, “as forças de segurança locais

estão incomodadas com a persistência de Bicudo em agir contra Fleury e

seus principais aliados na campanha antiterrorista”. “Entre as

autoridades de segurança locais”, completa, “Fleury é considerado ‘o

homem indispensável’, mas até agora não tiveram sucesso em suspender o

processo penal contra ele”.

Corrigan apontava, ainda, que Bicudo deveria ser retirado do caso,

“presumivelmente como um primeiro passo para livrar Fleury das acusações

de homicídio”. E concluía: “Que ele ou seus principais associados sejam

levados a julgamento parece improvável neste momento”.

De fato, Bicudo foi afastado das investigações e substituído por

outros dois promotores. Quando estes pediram a prisão de Fleury em 1973,

os norte-americanos demonstraram surpresa. “Isso é surpreendente”,

afirmava o embaixador em novo telegrama, “dadas as ligações de Fleury,

pessoa influente nos círculos da segurança militar. A questão permanece

se Fleury realmente será julgado ou condenado”.

A conjunção entre inação para investigar os casos denunciados e a perseguição aos procuradores levou à criação da chamada Lei Fleury, como

ficou conhecida a alteração na legislação penal, promulgada em 1973,

permitindo recurso em liberdade. Foi elaborada para proteger o delegado e

livrá-lo da prisão.

Ao analisar as relações entre os esquadrões da morte e o regime

ditatorial, o professor Bastos Pereira, da Universidade Mackenzie, nota

que “o porão da ditadura não era no porão do governo; ficava na parte de

cima, onde estão os que mandam”.

Na percepção de Souza Alves, da UFRJ, frente a todos esses fatores,

entende-se por que os mortos pelos esquadrões da morte nunca foram

contabilizados nas listagens oficiais de vítimas da ditadura.

Nenhuma das três comissões federais criadas no Brasil para

reconhecer e reparar os crimes do regime militar —a Comissão Especial

sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (1995), a Comissão de Anistia

(2002) e a Comissão Nacional da Verdade (2012)— tratou dos grupos de

extermínio.

Para enfrentar o tema, tais órgãos não precisariam apenas de recursos

materiais e humanos. “Também seria necessária uma decisão política de

investigar os assassinos envolvidos com grupos de extermínio”, afirma o

sociólogo.

O extermínio como forma de resolver o problema de segurança pública moldou a atuação do Estado brasileiro,

que apostou no patrulhamento ostensivo nos territórios vistos como

perigosos. Como resultado, muitas mortes e o aprisionamento

desnecessário de inocentes e de pessoas pouco importantes na estrutura

dos negócios criminosos.

Os efeitos somados continuam a castigar o Brasil. Parte significativa

da população vê na violência um instrumento para estabelecer autoridade

e ordem. O presidente Jair Bolsonaro é um dos principais propagadores desses valores.

Em suas três décadas de carreira parlamentar, sempre fez apologia da violência policial. Agora na Presidência, segue incentivando essas práticas, que representam hoje o principal entrave para a democracia e o Estado de Direito no Brasil.

No comments:

Post a Comment