UM ROTEIRO SOBRE A CRIAÇÃO

DA CAMISETA DA SELEÇÃO, SEU

SEQUESTRO PELO GOLPISMO E O

DESTINO DE UM BRASIL FRATURADO

p o r A N D R É C O S T A N T I N *

Este é o roteiro de um filme

inacabado sobre um ícone do

Brasil. O enredo é um crime

político: o sequestro da cami-

sa da Seleção brasileira de fu-

tebol. A mística camisa ama-

rela vaga pelo seu inferno

simbólico, nesta quadra his-

tórica em que o País, saído de uma trau-

mática eleição para presidente, ensaia seu

retorno à luz. Nação e símbolo desencan-

taram-se, o corpo procura sua alma.

Nestes dias alucinantes, o drama desta

história toca o ápice, em busca de desen-

lace. O Brasil entra em campo na Copa do

Mundo do Catar, renovando a gasta espe-

rança do hexa. Nas ruas, a camisa do Bra-

sil derrama seu amarelo-ouro

nas multidões que acampam

às portas de quartéis, do Sul

ao Norte, e pedem “interven-

ção” militar. Traços de ficção

atravessam a realidade.

Cena/Sequência 1 (Cami-

sa em Transe): Dia de Finados,

novembro de 2022. Parentes visi-

tam seus mortos em uma cidade indus-

trial do Sul do Brasil. Depois saem às

ruas, de amarelo, em grupos. Passaram-

-se três dias da eleição presidencial. Os

jornais ainda noticiam a vitória de Lu-

la. Estou diante da ilha de edição de um

filme, mas não há concentração possível

com a estranha vibração que vem da rua.

Vou para casa. Tro-

co o carro pela moto.

Dirijo-me ao encontro

da multidão, até onde é

possível. Depois, sigo a

pé. Penetro a agitação

verde-amarela, de ca-

pacete, gravo com um

Iphone. “Deus, pátria,

família”, o lema estam-

pa as camisas amarelas,

em múltiplas variações,

entre os fanáticos abduzidos

pelos smartphones. Em planos-

-sequência, filmo famílias intei-

ras, de avós a bebês, que se movem ao

centro do teatro: o portão de um grupa-

mento do Exército. Na maioria, brancos

como eu. Parecem saídos da missa das

10 da Igreja dos Capuchinhos, nas cer-

canias do quartel. Uma carreata ruido-

sa tangencia a manifestação.

Entro pelo núcleo central, onde a massa

se adensa e se move por inércia, bloquean-

do a avenida. Animadores discursam no

alto de um caminhão de som. Toca o Hi-

no Nacional. Depois todos cantam o Hi-

no da República Rio-Grandense: Sirvam

nossas façanhas de modelo a toda a Terra...

Vendedores de camisas da Seleção,

dispostas em araras, faturam sem pa-

rar. Todos querem a de Neymar Jr. Só

ha do Neymar – o camisa 10 bolsona-

rista. Um rapaz assa churrasco de cos-

tela gorda na caçamba de uma picape. O

orador, outro camisa 10, pede que todos

se ajoelhem no asfalto, para juntos reza-

rem um Pai-Nosso. Pela pátria.

Corte/Camisas e bandeiras em profu-

são: ignoram, estas milhares de almas,

amalgamadas nas redes sociais, a gênese

da camisa que hoje veste seus devaneios

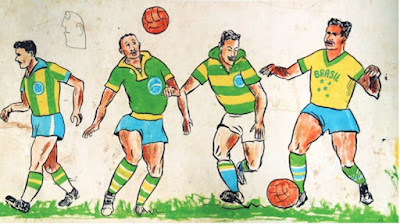

em praça pública. Concebida nas lonjuras

do extremo Sul do Brasil, a camisa da Se-

leção é a criação de um brasileiro da fron-

teira, ferrenho amante e defensor da de-

mocracia e das autênticas liberdades: o es-

critor Aldyr Garcia Schlee, com quem via-

jamos em busca de uma biografia da ca-

misa brasileira, para contar esta história.

Este senhor do Pampa, forma-

do na linha tênue entre Brasil

e Uruguai, inventou a camisa

da Seleção brasileira de futebol

no ano de 1953. Aos 17 anos, fez

surgir em papel e guache a ca-

misa-síntese do Brasil, para dar luz e no-

vo espírito nacional ao opaco uniforme

dos jogadores brasileiros nos estádios do

mundo. Schlee criou um símbolo tão bri-

lhante e vitorioso que se tornou a repre-

sentação oficial de todos os esportes na-

cionais. Mais: virou ícone da brasilida-

e, do jogo bonito, uma ideia de Brasil. A

camisa do rei Pelé e outros seres mági-

cos, mais vista, mais sonhada e mais re-

conhecida aqui e no mundo do que a pró-

pria bandeira nacional.

Marca identitária de um país do futu-

ro, feita manto e escudo de heróis míti-

cos, a camisa dita “Canarinho” teria de

cumprir, por força do destino, a sua jor-

nada dantesca, entre o Céu e o Inferno.

Para além dos estádios e das transmis-

sões de tevê, também revestiu os fantas-

mas de um velho Brasil: o reacionarismo

atávico, o autoritarismo.

Na companhia não do poeta Virgílio

– como no périplo de A Divina Comédia,

de Dante Alighieri –, mas de um sombrio

Messias emanado da nossa pior tradição

política, a camisa desceu aos círculos do

Inferno e vestiu na última década legiões

de brasileiros aprisionados ao Brasil ar-

caico, violento e ressentido.

Hoje, nas ruas e nos corações da nação,

entre os que se agitam na histeria golpis-

ta e os que silenciam no exílio simbólico

da cor amarela, a camisa do Brasil vive

seu maior transe. Podemos ouvir a voz do

narrador global, onipresente: “A pergunta

de milhões, haverá redenção da camisa?”

Cena/Sequência 2 (A Camisa Seques-

trada): O carro cruza a fronteira e mer-

gulha no Uruguai. Schlee, o pai da cami-

sa da Seleção, está com 83 anos. Tem os

olhos fixos na paisagem que escolheu co-

mo sua, brasileiro ao Sul do próprio País,

no território imaginário que viveu, rein-

ventou e escreveu, transbordando limi-

tes de terras reais e abstratas: o Pampa.

Nosso destino é Montevidéu, onde Bra-

sil e Uruguai entrarão em campo pelas eli-

minatórias da Copa da Rússia. Estamos

em março de 2017, átrio do inferno bolso-

narista, em cujo portal imaginário o con-

de Temer recita Dante: “Deixai cada es-

perança, vós que entrais”. Embora o hori-

zonte anunciasse as cinzas amazônicas e

as nuvens da nossa necrofilia política, ía-

mos em busca de um sentido original, de

uma possível redenção da camisa brasilei-

ra. Schlee sabe, sem o dizer: é a sua últi-

ma travessia Uruguai adentro, o reencon-

tro com a sua maior criação, quase renega-

da, ao fim da vida. De ícone de uma dese-

jada nação da alegria e da ginga, a camisa

da Seleção retrocedeu à condição da nos-

sa decantada vira-latice. Foi colada à cor-

rupção da cartolagem, ao futebol mone-

tário, até chegar ao sinistro 7 a 1. E, desde

então, viajou por inenarráveis subterrâ-

neos. O novo sentido da camisa foi anun-

ciado na onda dos protestos de 2013. Mul-

tidões gritavam que o gigante acordava.

Aos poucos, a cor amarela associava-se ao

patriotismo, na vazão do expurgo coleti-

vo, sem direção – e outros ismos: naciona-

lismo, militarismo, lavajatismo, golpismo,

até o abismo bolsonarista.

Schlee mira o deserto do Pampa, fala

de seu desencanto amarelo. “O que me

deixa profundamente triste, que me faz

ficar de mal com a minha criação, é o fa-

to de a camisa ter se tornado um símbo-

lo popular do golpe que tirou uma presi-

denta do País democraticamente eleita.

O uso político da camisa da Seleção é al-

go que precisa ser revisto.”

DE ÍCONE DE UMA

DESEJADA NAÇÃO

DA ALEGRIA E DA

GINGA, A CAMISA

DA SELEÇÃO

RETROCEDEU À

CONDIÇÃO DA

NOSSA DECANTADA

VIRA�LATICE

Cena/Sequência 3 (A Camisa de San-

gue): Ainda nos ares de 2013, um oculto

sentimento ou ser, inominado, fermen-

tava nos intestinos da nação. Era até en-

tão um ser opaco, cronicamente inviável.

Movia-se há 30 anos pelos submundos do

Exército e da política. O Messias envia-

do, com a arma e a Bíblia nas mãos, so-

bre quem recaiu tamanha energia acu-

mulada, ganhou um nome. Um certo Jair

– com o erre de pronúncia caipira, masti-

gado pela ancestralidade italiana do in-

terior paulista. Jair Messias Bolsonaro.

Em um toque de tragédia grega,

de repente, às vésperas da elei-

ção de 2018, uma faca atraves-

sa a camisa amarela do Messias,

carregado por mitômanos em

Juiz de Fora – roteiro de um

filme B, sangue e ketchup a vazar da te-

la. Fez-se o mito no quintal do mundo.

O poder refestelou-se na camisa da Se-

leção. A camisa amarela nele encarna o

modelo de um fascismo à brasileira, ana-

crônico, messiânico, histérico e melan-

cólico a um só tempo. De amarelo agita-

vam-se os manifestantes que, ao míni-

mo sinal do Messias às portas do palá-

cio, saíam às ruas para exigir a interven-

ção militar, o fechamento do Congresso

e do Supremo – o cabo e o soldado no ji-

pe, generais de óculos escuros a sobrevo-

ar a Praça dos Poderes.

Recaída, a camisa da Seleção de certo

modo regurgita o passado. No tricampeo-

nato da Copa do México, em 1970, ela ser-

viu ao clichê da pátria de chuteiras, in-

flada pela ditadura iniciada em 1964.

Rivellino, Gérson, Tostão, Jairzinho e

Pelé embalavam o “esquadrão de ou-

ro” do Prá Frente Brasil, canção-tema

da propaganda ufanista daqueles anos.

Passados quase 50 anos, tendo o País

atravessado a ponte da ditadura, a ca-

misa amarela volta ao olho do furacão,

transformada em farda civil, quase mili-

tar. Talvez a camiseta Canarinho tenha,

enfim, ajustado o figurino ao corpo e à al-

ma que realmente somos: um Brasil du-

ro, perna-de-pau, movido por esse ódio

cíclico que nutrimos por nós mesmos.

Não mais aquela fantasia que imaginá-

vamos e desejávamos ser, a caminho do

futuro, longe, mas promissor.

Cena 4/Corte (O Carro de Som):

8 de novembro de 2022, pas-

saram-se nove dias da eleição

de Lula. O técnico Tite anun-

cia os convocados da Seleção.

Um carro de som circula lá

fora, com um mantra de mil decibéis:

“Patriotas, a nossa pátria sofreu um du-

ro golpe contra a democracia. A eleição foi

fraudada. Não respeitaram a vontade do

povo. Por isso convidamos todos vocês a

se juntarem a nós e ir até os portões dos

quartéis. Pela nossa pátria, pelas nossas

famílias, pelos nossos filho e netos”.

Cena/Sequência 5 (Ao Sul da Camisa):

Retornamos à estrada. O pertencimento

da camisa é uma viagem alucinante, com

destino incerto. O Pampa aprofunda-se

até Jaguarão, 152 quilômetros ao sul de

Pelotas. A cidade ainda é quase toda um

sítio histórico, com fachadas portuguesas.

A camisa brasileira não deixa de ser

uma refração dessa faixa de fronteira,

que divide, mas também revela o que es-

tá à nossa frente. É onde Schlee nasceu e

viveu até a adolescência, o território real

e imaginário de sua vida e obra literária,

em dezenas de contos, novelas e roman-

ces – vários traduzidos e adaptados, en-

tre eles os contos de O Dia em Que o Pa-

pa Foi a Melo (1991/Uruguai; 1999/Bra-

sil), que virou o filme O Banheiro do Pa-

pa, de César Charlone, em 2007.

Aos 7 anos, Schlee era iniciado no fute-

bol pelo tio Oscar Garcia, goleiro de fama

em Jaguarão. Nos vestiários de tábuas,

fedendo a urina, o menino ficava quieto

nos cantos, diminuído, vendo aqueles ho-

mens de falas portuguesas e castelhanas,

nus, dizendo palavrões. Pegou paixão pe-

la “Celeste” uruguaia. Inspirado na crô-

nica esportiva das revistas El Grafico e

Mundo Deportivo, de Montevidéu, pas-

sou a reproduzir os gols que ouvia em de-

senhos e esquemas gráficos. Surgia o cro-

nista e o artista.

Paramos às margens do Jaguarão pa-

ra gravar. Ao fundo está a ponte em arcos,

fortificada, que liga o Brasil ao Uruguai.

Voltamos à lembrança da Copa do Mundo

de 1950. O Brasil foi abatido pelo Uruguai

no Maracanã, no episódio que entrou pa-

ra a história como Maracanazzo – e para

a crônica sociológica do “complexo de vi-

ra-latas”, de Nelson Rodrigues.

No dia daquela final, Schlee tinha cru-

zado a ponte. Estava no cinema, do lado

uruguaio, quando o filme foi interrom-

pido. Acenderam-se as luzes e o locutor

anunciou que o Uruguai se sagrava cam-

peão do mundo no Brasil. Delírio geral.

“Eu chorava copiosamente, mas não sa-

bia se era de tristeza ou de alegria.”

Até o trauma do Maracanã, a Sele-

ção brasileira jogava de camisas bran-

cas. Na iminência da Copa de 1954, sur-

ge um movimento para criar a nova ca-

misa. “Era a velha forma de mudar algu-

ma coisa para manter tudo igual”, afir-

ma Schlee. A Confederação Brasileira

e Desportos (CBD), ancestral da CBF,

associada ao jornal Diário da Manhã, do

Rio de Janeiro, lança um concurso nacio-

nal. Schlee nem acreditava quando saí-

ram rumores da escolha. Era ele o gran-

de vencedor, entre mais de 300 artis-

tas do País. Além do prêmio em dinhei-

ro, ganhou um ano de estágio como ilus-

trador no Correio da Manhã. Participa-

ria dos eventos e jogos oficiais do novo

uniforme, conheceria os ídolos que de-

senhava na adolescência.

A jornada do rapaz de Jaguarão, na

efervescência do Rio nos anos 1950, da-

ria a ele, em igual medida, o fascínio pe-

lo futebol e o olhar crítico àquele uni-

verso, aspectos que marcariam sua vi-

da e obra até o fim, inclusive na relação

com a sua maior invenção: a camisa Ca-

narinho. Expressão que, aliás, o fazia rir.

“Não sei quem inventou essa história de

camisa Canarinho, o amarelo da camisa

não tem nada a ver com canarinho, mas

o apelido pegou.”

Nos mais de 500 quilômetros de

Pampa que nos deixariam na

boca de Montevidéu, Schlee

manteve irredutível seu pal-

pite de 4 a 0 para o Uruguai.

Subimos as escadarias do

Estádio Centenário, anel superior-oes-

te, fila 5, assento 13. Em campo, as sele-

ções Celeste e Canarinho, enfileiradas,

para os ritos oficiais. “A camisa azul-ce-

leste é perfeita, mas a amarela também é

linda”, disse, antes de chorar copiosamen-

te durante o coro uníssono do hino uru-

guaio, entoado por 50 mil vozes.

Pênalti para o Uruguai: gol de Cava-

ni. Depois veio a virada, 4 a 1 para o Bra-

sil. Fim de jogo. O estádio esvaziava, em

silêncio, a massa celeste. Um torcedor

espalhava a notícia de que ali estava o

pai da camisa do Brasil. Descemos até

o gramado, segurando o corpo exausto

de Schlee. Ele caminhou até o centro do

campo, vazio. Levava nas mãos uma ca-

misa, réplica do modelo de 1962. Pedi a

ele que a assinasse. Dei-lhe os ombros,

de apoio. Senti nas minhas costas a gra-

fia trêmula daquele instante.

Dois dias depois reentramos pela fron-

teira. No portão da casa de campo, nas

cercanias de Pelotas, Schlee nos guiou

pela ampla biblioteca. Abriu pastas e cai-

xas com os álbuns e os desenhos originais

da camisa eleita, guardados por seis dé-

cadas. Algo maior nos esperava. O artis-

ta entrou a revirar as gavetas da escriva-

ninha, aflito, até encontrar um estojo me-

tálico de tinta guache, com 12 cores. “Aqui

está, essa é a tinta que usei.” Com um pin-

cel de ponta fina, verteu três gotas d’água

no amarelo mais denso da cartela, quase

todo gasto. O pigmento ganhou vida, len-

tamente. Sobre uma cópia do desenho de

1953, começou a pintar. “Bah! Que bom

que eu achei isso. De repente, a gente pin-

ta a camisa de novo, tanto tempo depois.”

Viajamos ao encontro de Schlee ain-

da uma vez. No apartamento em Pelo-

tas, o filmamos durante o jogo entre Bra-

sil e Bélgica, em julho de 2018, quando

a Seleção foi eliminada da Copa da Rús-

sia. “Nossa seleção tem um craque com

os pés de barro”, dizia, enquanto anota-

va os gols, jogadores e lances da partida.

Desenharia o último álbum das Copas.

Os tempos não eram nada bons, em ou-

tubro venceria o Messias.

O artista saiu de campo às vésperas

do amistoso internacional entre Brasil

e Uruguai, em Londres – aqui, dia da Re-

pública. A 16 de novembro de 2018, fez-

-se o minuto de silêncio no estádio do

Arsenal, com as seleções dos dois países

perfiladas, em homenagem ao homem da

fronteira, de coração híbrido, brasileiro e

uruguaio. No mesmo dia do jogo, em Pe-

lotas, cumpria-se o adeus a Schlee: o cai-

xão nu, sem bandeira ou camisa amarela.

Cena Final (A Camisa no Exílio): Ob-

servo a camisa amarela, pendurada nas

travessas do sótão da casa, assinada no

quadrante do coração por Aldyr Schlee,

naquela noite em Montevidéu. Guardo

o desejo de, um dia, poder vesti-la no-

vamente. •

CARTA CAPITAL

:extract_focal()/https%3A%2F%2Fconteudo.imguol.com.br%2Fc%2Fesporte%2F2f%2F2022%2F11%2F23%2Fjogadores-da-alemanha-protestam-antes-de-inicio-da-partida-contra-o-japao-1669209264383_v2_900x506.jpg)