Daniel Biasetto

A nomeação de um ex-missionário evangélico para assumir a coordenação da área de indígenas isolados da Funai reacendeu uma polêmica que vinha adormecida desde os anos 1990, quando o órgão suspendeu as autorizações para entrada de missões religiosas que ameaçavam pôr em risco a política de não contato sustentada pela Constituição de 1988. Trinta anos depois, a investida de evangelizadores continua e já atinge 13 dos 28 povos reconhecidos em situação de total isolamento, com a diferença de que esses missionários, agora, se sentem representados pelo discurso de aproximação do atual governo.

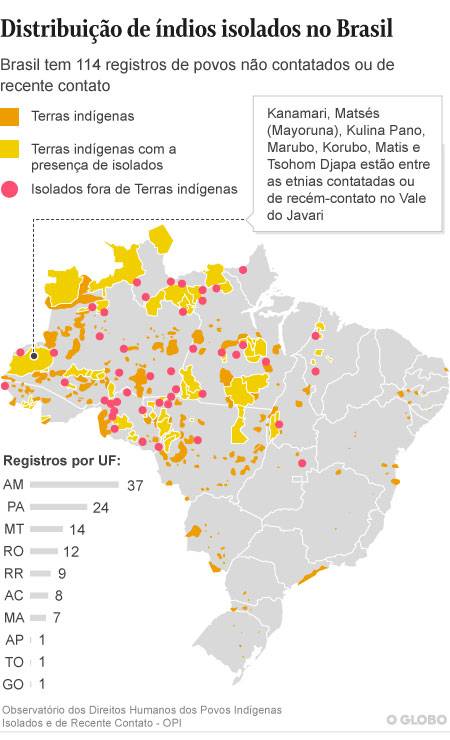

Levantamento feito pelo GLOBO com base em denúncias da entrada de missionários evangélicos em Terras Indígenas feitas ao Ministério Público Federal (MPF), dados da Funai e do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) mostra que a grande maioria das ocorrências está no Vale do Javari (AM), região com a maior concentração de nativos isolados do mundo. Além do Javari, com o registro de ameaça a 10 povos confirmados, há ainda outras ocorrências nas terras indígenas Mamoadate, na Cabeceira do Rio Acre, e Hi-Merimã, no Rio Purus (AM).

Ex-presidente da Funai: ‘Um índio pode morrer em 24 horas após contrair uma gripe’

A lei brasileira determina que iniciativas de contato com os grupos de isolados devem partir deles próprios, cabendo ao governo federal proteger e demarcar suas terras. A iniciativa fez do Brasil o país pioneiro por respeitar a autodeterminação dos índios. Além do proselitismo religioso, os isolados sofrem a ameaça de madeireiros, garimpeiros, narcotraficantes, caçadores ilegais e missionários proselitistas, além dos desmatamentos e incêndios.

A Funai afirma que os casos foram encaminhados ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) para providências cabíveis, mas não confirmou se houve alguma conclusão.

"A Funai informa que desde ano de 2018 houve duas ocorrências de entrada irregular de missionários em territórios indígenas onde há povos isolados ou de recente contato. Invasão de Terra Indígena configura crime federal e são investigadas pela Polícia Federal", diz a nota.

Mineração: Em projeto para uso de terras, governo ignorou veto da Funai a áreas de povos indígenas isolados

O GLOBO confirmou com o MPF que os dois foram investigados e as ações chegaram à 6ª Câmara da Procuradoria Geral da República, responsável por populações indígenas e comunidades tradicionais, com o apoio da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional. Um deles foi arquivado.

O MPF apura ao menos 21 denúncias envolvendo missões religiosas em Terras Indígena, entre elas casos envolvendo a Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), onde atuou o ex-missionário e hoje coordenador da área de indígenas isolados da Funai, Ricardo Lopes Dias.

A MNTB atua na evangelização de índios na Amazônia desde os anos 1950 e foi expulsa depois que dois casais norte-americanos e outros missionários brasileiros estabeleceram contato com índios da etnia Zoé, no interior do Pará. Investigada pela suposta responsabilidade na morte de indígenas que teriam contraído doenças como gripe e pneumonnia, teve seu processo arquivado.

Missionários estrangeiros

O GLOBO apurou que por trás dessas missões sob investigação figura um grupo de religiosos norte-americanos ligados a igrejas evangélicas, acusados pelos indígenas de tentarem, recorrentemente, invadir as Terras Indígenas na região do Javari para obter contato com os isolados. Três deles são suspeitos de organizarem expedições com esses objetivos: os pastores Andrew Tonkin, Steve Campbell e Wilson Kannenberg.Campbell, ligado à Igreja Batista, foi denunciado após ingressar no território dos Hi-Merimã no início de 2019, guiado por um índio Jamamadi, da qual é próximo, e com a ajuda de um GPS. A conversão de índios tradicionais tem causado tensão entre missionários e nativos.

Rodrigo Maia: 'Vamos deixar do lado da Mesa', afirma presidente da Câmara sobre projeto de mineração em terras indígenas

— Ele pretendia fazer contato com os isolados Korubo e foi visto em meados de setembro acompanhado de um pastor indígena Mayouruna — afirmou ao GLOBO o presidente da Univaja, Paulo Marubo.

De acordo com Marubo, a Funai foi comunicadada no dia 24 de setembro, menos de uma semana após Tonkin ter sido avistado na Terra Indígena do Vale do Javari.

— Ele está muito querendo chegar neles. E para isso carrega computador, rádio, drone e espingarda. Usa avião para chegar até a área de isolados — revela o religioso que pediu para não ser identificado.

O avião ao qual o pastor indígena se refere é um hidroavião monomotor que pertenceria ao líder religioso Wilson Kannenberg, segundo afirmaram ao GLOBO moradores de Atalaia do Norte e Benjamim Constant, no Alto Solimões, no sudoeste do Amazonas, onde vivem os americanos. O GLOBO não obteve retorno do contato feito com Kannenberg.

Eduardo Viveiros de Castro: 'O governo declarou guerra aos índios'

Um ex-servidor da Funai sob condição de anonimato afirmou que os três vivem há mais de 30 anos na região e têm "ideia fixa" na missão de evangelizar os índigenas, "a qualquer custo":

— Eles dizem que a lei brasileira não existe.

(Quatro dias depois de entrar em contato com a reportagem e um dia após a publicação da matéria, Tonkin alegou "dias corridos e falta de sinal para dar um retorno demorado" e afirmou que todas as questões enviadas a ele estavam respondidas ao governo federal).

'Alcançar os não alcançados'

No site Frontier International Mission que se intitula "um ministério batista de livre arbítrio", cujo lema é "conhecê-lo é fazê-lo saber", Tonkin aparece como líder missionário. A página traz ainda a colaboração de dois casais, também norte-americanos, Doug e Lydia Caudill e Ezra and Joanna Brainard.O GLOBO conseguiu falar com o casal Brainard, por e-mail. Eles negam qualquer intenção de prejudicar os indígenas e afirma que nunca estiveram em terras de índios isolados.

— Nosso objetivo não é mudar a cultura, mas trazer para o povo de qualquer cultura a paz, alegria, amizade e o amor de Deus através de Jesus Cristo. Ainda não tive um motivo para solicitar permissão para entrar na reserva, e nunca estive lá. Mas estou bem educado como fazer a solicitar de permissão através de Funai — afirma Ezra, que citou o novo coordenador de índios isolados, Ricardo Dias, como defensor dos missionários.

Funai: Justiça nega pedido de liminar contra nomeação de ex-missionário para cargo na organização

Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos, por meio de sua assessoria, não comentou a presença dos missionários em Terras Indígenas e afirmou que se trata de responsabilidade das autoridades locais "qualquer atividade que possa contrariar as leis do Brasil".

No Vale do Javari, a Funai dispõe duas coordenações regionais e cerca de 30 servidores, divididos em quatro bases de proteção, para dar conta de 5 Terras Indígenas com mais de 10 de milhões de hectares. Responsáveis pela proteção aos isolados não somam 10 servidores ativos, que se revezam no campo.