HUGO SUKMAN

Agora que ele se foi lembrei de um texto sobre o disco de Tóquio que publiquei no Globo em 9 de maio de 2004, e da ideia de que João de certa forma nos descreve e conduz, o Brasil. É nosso artista moderno, que descreveu nossa transformação, a voz não só de Tom e Vinicius, Ary e Caymmi, Geraldo Pereira e Wilson Batista, Chico e Caetano, mas também de Drummond e Cabral, Glauber, Niemeyer, Di. Seu paralelo é com os artistas modernos do século XX.

Talvez tenhamos perdido hoje nosso maior artista, que nos levou para o mundo. E o que nos cantou mais ousado, moderno, ao mesmo tempo que terno, gostoso.

"Na aparência, todos os filmes do cineasta japonês Yasujiro Ozu (1900-1963) são iguais. A mesma câmera fixa, na altura do olhar de uma pessoa sentada num tatame, as mesmas pequenas comédias ou dramas do cotidiano mais banal de uma família média de Tóquio; quase sempre os mesmos atores e o mesmo tempo, um irremediável presente que caminha lento, como a vida.

Mas, no fundo da placidez contemplativa de seus filmes, Ozu revela, como ninguém, em nenhuma outra cinematografia do mundo, o turbilhão de transformações pelo qual passou seu país nos pouco mais de 30 anos (de 1927 a 1962) em que filmou sem parar. Enquanto a mesma família discute em torno do mesmo chá, no mesmo tatame, depois do trabalho na mesma fábrica, as rugas nos rostos dos atores, o neon vermelho que lá pelas tantas passa a piscar pela janela, o quimono que cede mais lugar ao terno, os trens que se tornam mais velozes, o relógio na parede que fica mais moderno denunciam a passagem do tempo, contam a história de um país. São pequenas transformações numa forma de arte de aparência rígida.

O mesmo se dá com João Gilberto, cantor de impossível classificação quando se busca referências no terreno da música popular – onde ele é, com perdão do clichê, único – mas que conserva semelhanças formais com outros artistas do século XX.

A observação do Brasil e do mundo através de um repertório quase imutável, mas que nunca é cantado e tocado da mesma forma, parece o jeito de Ozu contar a História do Japão, através de uma história só (uma nota só?). A sutis transformações que, em cada show ou disco, João imprime nas canções são como a passagem no tempo no cinema transcendental de Ozu.

A comparação do cantor brasileiro com Ozu não é casual. Afinal, surge a respeito do disco “João Gilberto in Tokyo” (Universal), o registro do primeiro concerto de João na terra de Ozu, no dia 12 de setembro de 2003, cinco mil pessoas no Tokyo International Forum Hall A, 25 minutos de aplausos de um público que, como nenhum outro, é apaixonado por música popular – quem também é, em qualquer outra parte do mundo, sabe da importância dos CDs japoneses de todos os gêneros para o prazer e a memória musical do planeta.

Em Tóquio, João parece especialmente ozuniano. Ou seja, as novidades são aparentemente mínimas, mas significativas. Em “Bolinha de papel” (Geraldo Pereira), por exemplo, resgatada de seu terceiro LP, de 1961, no lugar do verso “Vou ao banco e tiro tudo pra você gastar”, ele canta “Vou ao banco e tiro tudo pra gente gastar’. Pequena atualização sociológica do machismo dos anos 50 à relação mais solidária entre homem e mulher nos dias de hoje. Como um relógio novo, mais moderno do que o do filme anterior, na parede do filme de Ozu.

Há novidades mais fortes, como as duas músicas inéditas em disco na sua voz, “Acontece que sou eu sou baiano” e “Louco”. Mas, mesmo assim, são de compositores de sua predileção, Dorival Caymmi e Wilson Batista respectivamente, e há muito habitam seu repertório de shows.

Mais rigoroso impossível na admissão de uma nova canção no seu repertório, todas as outras 13 músicas de “In Tokyo” já haviam sido gravadas por ele até 1986, metade das quais até 1961, nos três primeiros LPs que balizaram o que ficaria conhecido (à revelia dele) como bossa nova.

Mas, bem ao modo de Ozu, se as canções são as mesmas, a maneira de João cantá-las e, principalmente, tocá-las ao violão é sutilmente diferente. “Rosa morena” (Caymmi), do primeiro disco, “Chega de saudade” (1959), vem com andamento mais lento, o que evidencia mais as invenções harmônicas de seu violão, diferentes quase que em cada repetição. Ralentar o ritmo, como quem está tocando em casa, curtindo muito cada acorde, cada sutileza da canção é, aliás, a principal característica deste novo disco. Isso se dá também em “Este seu olhar” (Tom Jobim), “Meditação” (Jobim/Newton Mendonça), “Aos pés da cruz” (Marino Pinto/Zé da Zilda), “Wave” (Jobim), em sua primeira gravação voz & violão, bem distante do famoso arranjo de Claus Ogerman no disco “Amoroso” (1977). Tudo muito diferente, apesar da semelhança.

Outra sutil transformação: “Isto aqui é o que é?” (Ary Barroso) perde o “oô” depois do primeiro verso, “Isso aqui.../É um pouquinho de Brasil Iaiá”, e ganha muitas invenções harmônicas e rítmicas. “Lígia” (Jobim) vem com aquela letra que só João sabe e canta (como fez em “The best of two worlds”, disco de 1976 dividido com Miúcha e Stan Getz), muito diferente da letra consagradas nas intepretações do autor (em “Urubu”) e de Chico Buarque (em “Sinal fechado”) mais para um samba-canção pessimista (“Eu nunca te telefonei, para que se eu sabia...”) do que para uma bossa solar.

Como quem agradece a acolhida do público japonês, e a perfeição técnica colocada à sua disposição, João Gilberto canta e toca como sempre. Ou seja, como nunca. Como Ozu.

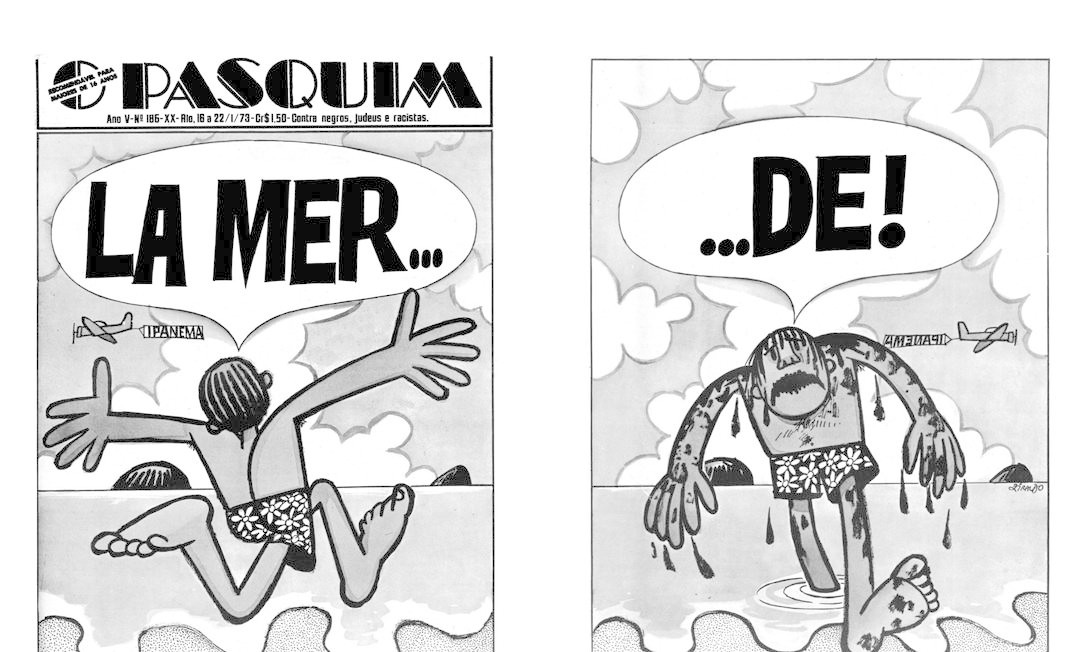

O documentário, dividido em duas partes, fala sobre os bastidores do jornal e será exibido pela SescTv nesta quarta-feira (26), às 20h e às 23h, respectivamente. Com direção de Louis Chilson, a atração também vai ao ar nos dias 28/6, sexta, a partir das 23h; e 30/6, domingo, a partir das 14h30.

O documentário, dividido em duas partes, fala sobre os bastidores do jornal e será exibido pela SescTv nesta quarta-feira (26), às 20h e às 23h, respectivamente. Com direção de Louis Chilson, a atração também vai ao ar nos dias 28/6, sexta, a partir das 23h; e 30/6, domingo, a partir das 14h30.

Foi nas páginas do Pasquim que Henfil popularizou os fradins, personagens que passaram a ser a marca registrada de sua obra. Com direção de Angela Zoé, o documentário sobre o cartunista tem depoimentos de nomes como Ziraldo, Jaguar, Sérgio Cabral e Tárik de Souza.

Foi nas páginas do Pasquim que Henfil popularizou os fradins, personagens que passaram a ser a marca registrada de sua obra. Com direção de Angela Zoé, o documentário sobre o cartunista tem depoimentos de nomes como Ziraldo, Jaguar, Sérgio Cabral e Tárik de Souza.